Stadtumwallung

Verschiedene Phasen der Stadtbefestigung

Eine Einführung in die Geschichte der wichtigsten Befestigungs-Phasen Ingolstadts, die vom Mittelalter über das 16./17. Jahrhundert bis in das 19. Jahrhundert reichen.

Veröffentlicht am 06.11.2025

Eine Einführung in die Geschichte der wichtigsten Befestigungs-Phasen Ingolstadts, die vom Mittelalter über das 16./17. Jahrhundert bis in das 19. Jahrhundert reichen.

Eine der Hauptaufgaben der Festung Ingolstadt war der Schutz der strategisch wichtigen Donaubrücke. Welche Bedeutung man ihr beimaß, macht der Umfang des Brückenkopfes deutlich, von dem sich neben Reduit Tilly wichtige Werke wie die Türme Triva und Baur (Nr. 20) sowie die Flankenbatterie bei der Eisenbahnbrücke erhalten haben.

Wenngleich die einmalig schönen Repräsentationsräume im Neuen Schloss den Eindruck auf die Besucher nicht verfehlen, so war es mit seinen dicken Mauern noch lange nach Fertigstellung das wichtigste Bollwerk im Südosten der Stadt, welches ab dem 18. Jahrhundert als Zeughaus der Armee verwendet wurde.

Mehl war in früheren Zeiten nicht lange haltbar. Die vorhandenen Wassermühlen konnten jedoch von Angreifern zerstört bzw. lahmgelegt werden. Zwei von Pferden betriebene Göpel sollten daher die Versorgung der eingeschlossenen Festung mit Mehl sichern.

Der schönste Teil der mittelalterlichen Stadtmauer steht im Osten der Altstadt. Die Kanonenhalle erinnert an die Geschützgießerei, die - zusammen mit der Geschossfabrik und dem Hauptlaboratorium - in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im Festungsbereich angesiedelt wurde. Damit legte die Kgl. Bayerische Armee den Grundstein für die Metallindustrie von Ingolstadt.

Das Tor erfuhr seine repräsentative Gestaltung durch Leo von Klenze, damals einer der bedeutendsten Architekten Deutschlands. Stadttore waren Schwachstellen einer Festung, weshalb hinter dem Tor das mächtige Kavalier Heideck entstand, welches im Verteidigungsfall seine starke Feuerkraft zur Geltung brachte.

Dies ist der einzige Teil der Landesfestung, welcher einen Eindruck von den sogenannten „regelmäßigen Fronten“ vermittelt. Sie spannten sich in großem Bogen vom Bereich Friedhofstraße um die nördliche Altstadt herum bis zum Ufer der Donau beim Kavalier Dallwigk.

Alle großen Kavaliere wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu Kasernen umgebaut. Ursprünglich befand sich in jeder Kasematte eine schwere Kanone. Von hier aus konnten die Angreifer unter Feuer genommen werden, wenn sie den Hauptwall überwunden hatten.

Der in Bayern einmalige Grüngürtel ist dadurch entstanden, weil die Artilleristen im Vorfeld ein freies Schußfeld haben sollten. Heute hat es sich eingebürgert, das ganze, etwa 100 Hektar umfassende Parkgelände, Glacis zu nennen, obwohl es auch Festungsbereiche umfasst, welche nach dem 2. Weltkrieg eingeebnet wurden.

Hier standen zwei wichtige Werke, die nach dem 2. Weltkrieg dem Erdboden gleich gemacht wurden. Ein besonderer Verlust war dabei das Neue Harder Tor, dessen äußere Fassade Zeugnis für die schöpferische Kraft eines Leo von Klenze ablegte.

Durch den Ausbau der Festung wuchs die Zahl der Soldaten ständig. Vor dem 1. Weltkrieg war Ingolstadt nach München die zweitgrößte Garnison im Königreich Bayern.

Die Schleifung der bastionären Festung durch französische Truppen im Jahre 1800 ließ von den Werken des 16./17. Jahrhunderts nicht viel übrig. Hohlräume der damaligen Harderbastei werden heute von der Stadt für kulturelle Zwecke genutzt.

Das letzte große Kavalier dieses Rundgangs wurde ebenfalls in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts zur Kaserne umgebaut. Hier fand das Stadtmuseum eine neue Heimat, wo das höchst kostbare, von Jakob Sandner 1572/73 gefertigte Modell von Stadt und Festung besichtigt werden kann.

Auch dieses Tor erhielt sein „Gesicht“ durch Leo von Klenze. Die linke Reiterfigur stellt den Grafen Solms, Herrn zu Münzenburg, dar, der für die Festung des 16. Jahrhunderts wichtige Impulse gab.

Als man 1828 mit dem Festungsbau begann, war das westliche Vorfeld im Wesentlichen sumpfig, sodass man hier nicht mit einem gegnerischen Angriff rechnete. Diese Hoffnung wurde durch die gleichzeitige Donauregulierung zunichte gemacht, durch welche sich der Grundwasserspiegel rasch senkte. Verstärkungsbauten blieben - nicht zuletzt aus Geldmangel - unvollkommen.

Der den Südwesten der Stadt deckende Künettegraben war zusammen mit dem dahinter liegenden Wall das wichtigste Hindernis für den Angreifer. Das Erdwerk Nr. 68 am anderen Ufer erinnert durchaus an eine Bastion des 16. Jahrhunderts - auch dies ein Hinweis auf den herrschenden Geldmangel.

Während man sich heute den inneren Wall und den inneren Graben (in etwa dem Verlauf der Jahnstraße entsprechend) nur mit viel Phantasie vorstellen kann, ist es mit dem äußeren Wall leichter, da sich dieser an den Künettegraben anlehnte und auch noch einiges an Substanz vorhanden ist.

Den letzten Abschnitt des Künette-Grabens vor der Donau verteidigte die Kaponniere 94. In diesem Bereich der unregelmäßigen Fronten rechnete man mit dem artilleristischen Beistand der am Südufer des Flusses gelegenen Festungswerke. Daher war sie deutlich kleiner als die benachbarte Kaponniere 79.

Solange die Bemühungen, ein freies Schussfeld für die Verteidiger zu gewährleisten, zu strengen Bauverboten im Außenbereich der Festung führten, herrschte in der Stadt ein eklatanter Wohnungsmangel. Dies machte den Bau von Wohnhäusern für Offiziere notwendig.

Die Türme des Brückenkopfes erfüllten denselben Zweck wie die Kavaliere am Nordufer. In jeder Kasematte war eine Kanone aufgestellt, sodass Angreifer mit massivem Abwehrfeuer rechnen mussten, wenn sie den Hauptwall überstiegen hatten. Auch bei den Türmen entwarf Leo von Klenze die Fassade.

Der letzte Kasernenbau der Königlich Bayerischen Armee in Ingolstadt erinnert an die enge Verbindung der Festung mit den Ingenieurtruppen. Die Errichtung der Landesfestung begründete eine in Deutschland einmalige Pioniertradition, welche 2009 mit der Übergabe der neuen Pionierschule der Bundeswehr einen vorläufigen krönenden Abschluss fand.

Neben den erhaltenen Türmen Triva und Baur existierte auf der rechten Donauseite ein dritter, aus Ziegelmauerwerk errichteter Turm, der deshalb Roter Turm genannt wurde. Im Jahr 1837 nach Plänen Leo von Klenzes fertiggestellt, wies der Rote Turm einige architektonische Besonderheiten auf, sodass Fachleute ihn zu den besten Entwürfen des Festungsbaus seiner Zeit zählen. Umgeben von einem fünfeckigen Wall hatte die Anlage fast den Charakter eines eigenständigen Vorwerks; möglicherweise der Grund, weshalb der Rote Turm nach dem Zweiten Weltkrieg abgebrochen wurde.

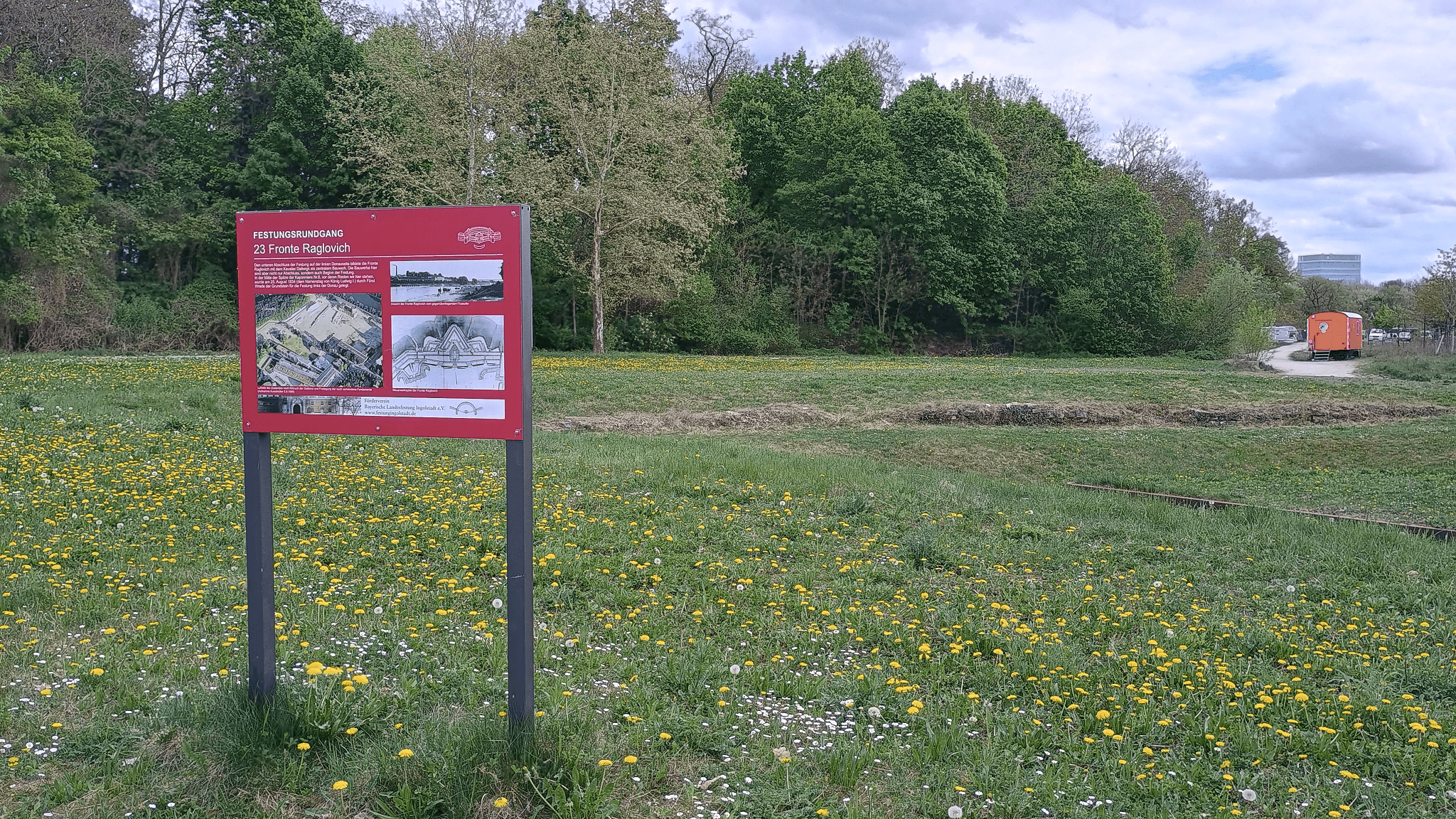

Den unteren Abschluss der Festung auf der linken Donauseite bildete die Fronte Raglovich mit dem Kavalier Dalwigk als zentralem Bauwerk. Die Bauwerke hier sind aber nicht nur Abschluss, sondern auch Beginn der Festung. Denn in der Mitte der Spitze der dortigen Kaponniere, einem Verteidigungswerk für den Festungsgraben, wurde am 25. August 1834 (dem Namenstag von König Ludwig I.) durch Fürst Wrede der Grundstein für die Festung links der Donau gelegt. Dieser befindet sich noch heute an der Stelle und ist als einer der wenigen Festungsreste auf dem Gelände sichtbar.

Weitere Inhalte zum Thema